下げが長期化した2000年以降

フィッシャー氏によれば最近の傾向も変わらないという。

「2007年まで更新しても、ほぼ同じことが言える。

素晴らしい。」

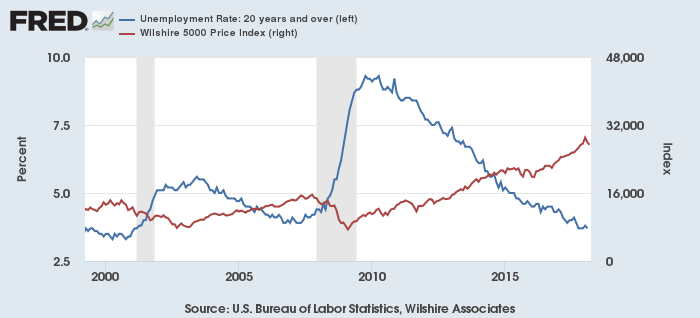

米失業率(青、左)と株価(Wilshire 5000、赤、右)2000年代以降

筆者からすれば、過去2回の景気後退期では「1%ルール」は外れのように見えるのだが、いかがだろう。

最近2回は、市場の下げがダラダラ続いているように見える。

失業率1%上昇のタイミングで買っても損はしなかったという意味で「ほぼ同じことが言える」というのだろうか。

まあ、こうした話はご愛敬だ。

考えるヒントをもらったと思ってあきらめるしかない。

だいたい周知のアノマリーでいつも儲かるのでは理屈に合わないのだから。

コンドラチェフの波

本書では、経済学者が「冷笑する」コンドラチェフの波についても言及される。

テクニカル・アナリストが愛用する、聞くからにうさんくさいやつだ。

しかし、一方で私たちは35年に及ぶ超長期の金利低下局面を終えたかもしれない局面にいる。

こうした大転換では猫の手も借りたいのが人情だ。

フィッシャー氏の描写には人を魅了するところがある。

50-55年の「理想的」な波は、低い段階から始める。

金利やインフレ率、株価、不動産価格などが非常に低く、・・・

・・・長期の低迷とデフレで、それまでの自信が揺らぐ。

・・・政府が積極的な財政政策をとるようになると、・・・

・・・そして、戦争が始まる。

戦後5-10年はインフレ率が高騰し、金利が少し遅れてそれに続くと、みんな貯金をしなくなる。

その代わりに、インフレに対抗して借金による株や不動産の投機に走るということが、サイクルの波のたびに起こる。

上記は前半の物語であり、後半はデフレに向かう物語になる。